Uma festa com banquete sempre é vista como uma celebração da vida, da amizade, da família. Pessoas contentes conversando amenidades, enquanto cantam, dançam e comem. No entanto, existe algo no âmago, intrínseco à pessoa, que podemos não perceber, mas está lá corroendo a alma, pesando a mente, dissipando a esperança. É mais ou menos nisso que se estabelece Os Vivos e os Mortos, onde vemos uma festa do começo ao fim, e o sentido apenas se manifesta ao final de projeção. Esse é um daqueles filmes que podem não captar interesse a princípio, mas certamente possuem uma conclusão marcante.

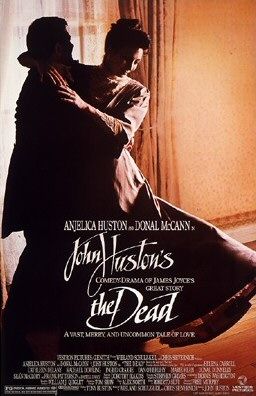

Este é o último filme de John Huston, lançado postumamente alguns meses depois de seu falecimento. Um prestigiado cineasta com mais de 40 anos de carreira, ganhador do Oscar por O Tesouro de Sierra Madre (1948), tendo sido indicado outras 3 vezes. Pode-se dizer que este é um projeto familiar, já que sua filha Anjelica Huston, recém ganhadora do Oscar por A Honra do Poderoso Prizzi (1985), também dirigido por John Huston, possui um papel de destaque na trama, e seu filho Tony Huston escreveu o roteiro, indicado ao Oscar em 1988. O filme é dedicado a Maricela, cuidadora e última paixão do diretor.

Uma outra camada do carater intimista da obra é que se trata de uma adaptação de um conto de James Joyce, renomado autor irlandês conhecido pelo romance Ulysses. Tal conto é o que fecha a antologia publicada em 1914 chamada Dublinenses, que traz uma perspectiva mais nacionalista da Irlanda, contando aspectos culturais, religiosos e políticos do país na estrutura de histórias de caráter humano. O próprio John Huston, embora nascido nos EUA, tinha cidadania irlandesa e já morava no país há decadas, onde expressava bastante apreço pela cultura local, manifestado neste filme.

Aqui temos a história de uma festa de Dia de Reis em uma casa aristocrata de Dublin no ano de 1904. Em determinado momento, chega o casal interpretado por Angelica Huston e Donal McCann, junto a diversos convidados que tratam de temas como música, poemas, igreja, e política. Toca-se um piano, recita-se um poema, dançam em pares, e finalmente ceiam, em meio a algumas reações alcoolizadas, conversas entediantes e discretos flertes. Aos poucos, vemos alguns detalhes sobre as características da nação irlandesa, como sua hospitalidade, sua convivência em guerra e relação a igreja, desvendando um certo viés aos desmandos da Inglaterra e à europa como um todo. Em certo ponto, observamos o espírito nostálgico e por vezes melancólico dos personagens em uma pura sensação da época na comunidade irlandesa. Inclusive o personagem Bartell D’Arcy é vivido pelo tenor irlandês Frank Patterson, que desempenha um papel crucial na trama. Mas afinal, é Anjelica Huston que traz uma sensível e potente interpretação, com todas as nuances de tristeza, luto, amargura e desilusão, estimuladas justamente pela performance do tenor. Embora tenham destaques pontuais, o restante dos atores não trouxe o merecido empenho para as telas. Por ora, pareceu uma encenação teatral, com os exageros de entonação, o que desvirtua um pouco do padrão cinematográfico.

Por outro lado, a trilha sonora funciona primordialmente, trazendo a suavidade na dose certa e o peso exato quando preciso. O mesmo se pode dizer do figurino (também indicado ao Oscar) e design de produção, que remetem diretamente ao periodo de mais de um século atrás, com uma fotografia que delimita bem os diversos momentos de alegria e desalento, e com tons que faziam juz à iluminação quente a velas no interior e às parcas iluminação frias noturnas no exterior em meio à neve.

Uma crítica que é feita durante a narrativa é que não se pode viver do passado, já que se tem muito ao que se preocupar no presente. Os mortos já foram, dando lugar aos vivos. Contudo, talvez seja inevitável e estejamos rodeados de seres que só vivem do passado, como se já estivessem mortos. Um sentimento doloroso que, ao nos darmos conta, podemos perceber que não há o que fazer, todos são iguais e não vencemos a efemeridade da vida. Um triste pensamento, que pode não condizer com a marcante carreira de John Huston, mas não deixa de ser emblemático se tratar esse justamente seu filme de despedida.

Nota 8